今回は、私が会社員として人事業務を担当していた時代、人事評価制度のコンサルタント選定・起用に関する失敗事例をご紹介したいと思います。人事コンサルタントの起用を検討中の会社様に参考になれば幸いです。

人事コンサルタント起用するも失敗

それは、2社合併を機に人事評価制度を再構築することが決まったときのことでした。

人事コンサルタントを起用し、ヒアリングが3回ほど行われました。ヒアリングではコンサルの「べき論」が飛び交い、その後、評価の項目や着目点についての宿題をもらうことに。私と合併先の人事管理職がPMとなり、各部門長と経営層とのすり合わせを行い、何とか集約しコンサルに渡しました。コンサルは、それをフレームワークに合うよう微調整を行い、その後評価項目ごとのウエイトの確認依頼が来ました。私たちは、各部門長と最終調整を行い、経営層との確認をとりようやく制定にこぎつけたという経緯があります。

このときの人事コンサルタントは、社長のツテで起用されたもので比較検討・選択の余地はなかったのです。合併直後ということで、各種の規程類の統合を始め、PMI施策で極めて多忙の中、結局相当部分を人事側で手を動かさざるをえず、長時間残を強いられることとなりました。さらには、一年間運用試行をした結果、とても運用し辛く企業文化にそぐわない点が多々指摘され、結局セオリーどおりの「絵に描いた餅」の感が否めない状況でした。結局一年後には社内で全面的な見直しをせざるをえなくなったのです。

これは、極端な失敗事例かも知れませんが、本当に私が経験したもので、以降コンサルタントは胡散臭いと思うようになってしまったのです。

顧客ニーズの高度化と求められる専門性、淘汰が加速

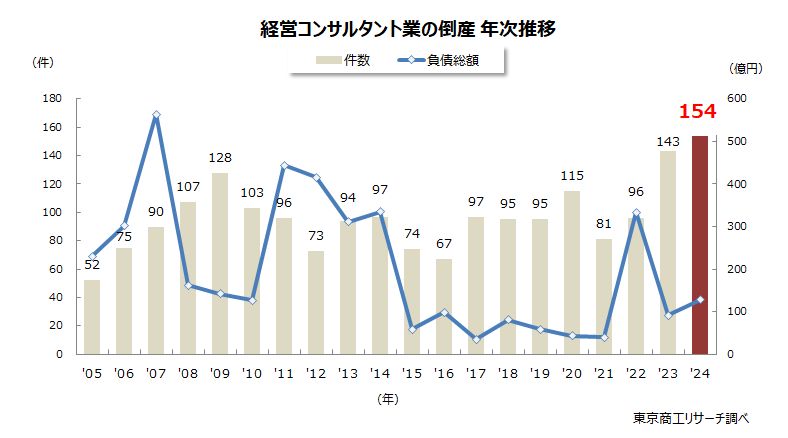

また、別の観点から少し前の記事で見た最新のコンサルタントの状況について、東京商工リサーチの「2024年経営コンサルタント業倒産状況」によると、「2024年の『経営コンサルタント業』の倒産が154件(前年比7.6%増)に達した。集計開始以降で年間最多だった2023年の143件を上回り、過去最多を更新した。原因別では、販売不振や既往のしわ寄せなどを含む『不況型倒産』が102件(構成比66.2%)を占めた。 (中略) 『経営のプロ』とみられるコンサルタントも、事業再生やDX支援、M&Aなど、顧客のニーズが高度化しているなかで専門性が求められる時代に入り、経営環境の変化に対応するのは難しいようだ。」とのこと。

最近はDX支援やM&A支援などコンサルタントへのニーズは高度に専門化かつ多様化し、これらの変化に対応できないコンサルは生き残れないということを如実に示しているのだと思います。また、失敗事例の如く昔と違い、セオリーどおりにサービスを提供するのではなく、顧客の課題や悩みに真摯に耳を傾け、課題の本質を見抜き、解決策を提案すること、そして、顧客に寄り添い、コンサル自らも伴走することが求められているのだと考えています。

人事コンサルタント起用の際に見極めるべき3つのこと

上記をベースとして、これから人事コンサルタントを起用する際に見極めるべき3つの重要事項を以下に示したいと思います。

- 人事全般の実務経験と専門性・DX化への対応の確認

・人事業務全般についての実務経験があり、PMとマネジメント経験を有するか

・人事DXに一気通貫で取り組んでもらえ、全社的な「働き方改革」推進により長時間労働・離職率等の低減による企業価値の向上に寄与するか - コミュニケーション能力の確認

・顧客との円滑なコミュニケーション、傾聴力、顧客ニーズの理解力・論理的思考力と提案力とそのスピード感

・人柄や倫理観、顧客との相性 - どこまで実際に手を動かしてくれるかの確認

行動力、顧客の状況に応じた柔軟なカスタマイズ力、導入後のきめの細かなサポート

当社は、各種人事制度の構築から、運用のDX化、経営ダッシュボードの新設まで一気通貫で自ら汗を流しながら痒い所に手が届くコンサルティングサービスをモットーとしています。企業ごとの課題に合わせた最適な評価制度の構築や各種人事施策をサポートします。人事評価制度の見直しや新規導入をお考えの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。